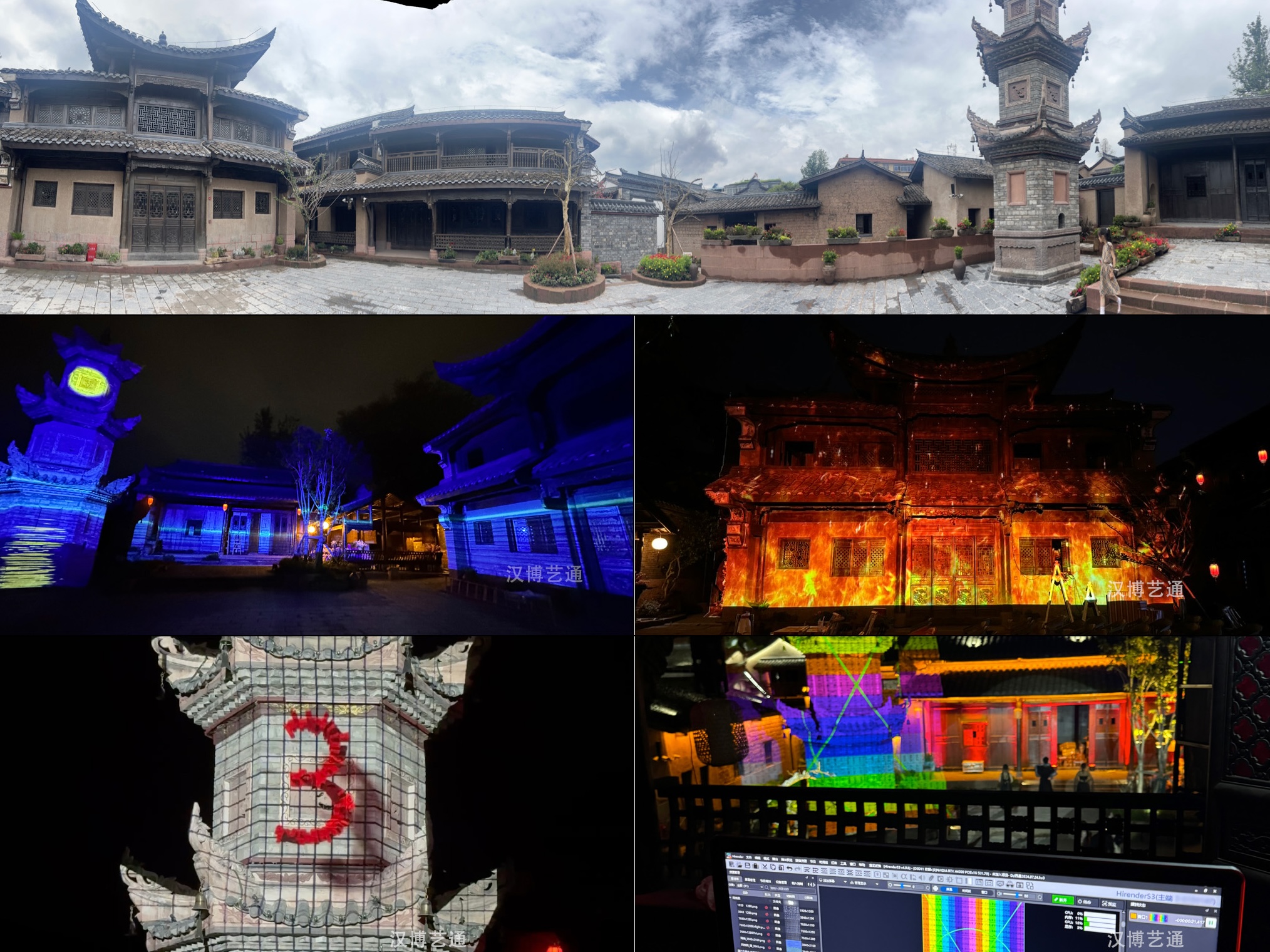

走在城市商圈,一栋原本普通的建筑突然“长”出流动的历史画卷;走进美术馆,一面白墙在光影流转中“变”成会呼吸的立体诗——这些让人驻足惊叹的画面,都指向同一个名字:3D Mapping投影秀。作为数字技术与空间美学碰撞的产物,它正以“让静态空间开口说话”的能力,重新定义人们对“视觉表演”的想象。

从技术底层看,3D Mapping投影秀如何实现“空间魔法”?

3D Mapping投影秀的核心,是通过精准的空间数据采集与动态光影校准,让二维或三维内容与任意非规则载体“无缝贴合”。与传统投影不同,它突破了平面限制,能根据建筑曲面、雕塑轮廓甚至自然地貌的起伏,实时调整画面畸变与投影角度。这一能力的实现,依赖三大技术支撑:

其一是“高精度空间建模”。通过3D激光扫描仪或结构光传感器,设备会先对目标载体进行毫米级扫描,生成包含坐标、曲率、反射率等参数的点云模型;随后,投影系统基于这些数据计算每一束光线的投射路径,确保画面与载体“严丝合缝”——就像为每个投影场景定制“隐形模具”。其二是“多机协同校准”,当多个投影设备覆盖同一复杂表面时,系统需同步控制亮度、色彩与刷新率,消除拼接缝隙,让画面在曲面、棱角处呈现“无断点”的沉浸感。其三是“动态适配技术”,结合环境光传感器与AI算法,投影内容能随昼夜光线变化(如阳光折射角度)或观众互动(如手势引导)自动调整,实现“空间会呼吸”的动态效果。

这些技术的叠加,让3D Mapping投影秀从早期的“固定场景展示”升级为“可生长、可交互的空间语言”,也为它在商业、文化、城市更新等领域的广泛应用奠定了基础。

未来,3D Mapping投影秀将如何拓展视觉表达的边界?

如果说现有技术让3D Mapping实现了“让静态空间说话”,那么未来的进化方向,则是“让空间与世界深度对话”。

一方面,它正与AI生成式技术深度融合。通过大模型的图像生成能力,3D Mapping投影的内容创作将突破人工设计的局限——输入一段历史文献,AI能快速生成符合建筑风格的动态画卷;捕捉一段自然声音,系统可将其转化为光影的节奏与色彩变化。这种“内容自动生成+精准空间适配”的模式,将大幅降低使用门槛,让更多中小场景(如社区文化墙、小型商业空间)也能享受顶级视觉效果。

另一方面,它与XR(扩展现实)技术的融合正在打开“虚实共生”的新场景。当3D Mapping投影与AR眼镜、全息设备结合,观众无需佩戴额外装置,就能在真实空间中看到虚拟物体与投影内容的无缝叠加——比如在历史建筑上“叠加”古代街景,在工业遗址上“重现”机器运转的动态过程。这种“所见即所得”的沉浸体验,或将推动文旅、教育、展览等行业进入“空间叙事3.0时代”。

更值得关注的是,随着Micro LED、激光投影等硬件技术的进步,3D Mapping的亮度、色彩表现力与续航能力将持续提升,应用场景也将从室内延伸至户外、水下甚至极端环境。未来,它或许会成为城市更新的“数字皮肤”,让老建筑焕发新活力;也可能成为生态保护的“可视化工具”,让冰川消融、森林生长等抽象数据在真实地貌上直观呈现。

从技术原理的突破到应用场景的拓展,3D Mapping投影秀早已超越了“投影秀”的单一范畴,成为连接物理世界与数字世界的“空间翻译官”。无论是重塑商业空间的吸引力,还是激活文化遗产的生命力,它都在用光影证明:空间的价值,从不止于物理形态,更在于它能承载多少想象力与情感共鸣。当我们再次仰望那些被动态光影点亮的建筑时,或许会更深刻地理解——3D Mapping投影秀,正在用技术书写属于这个时代的“空间诗学”。