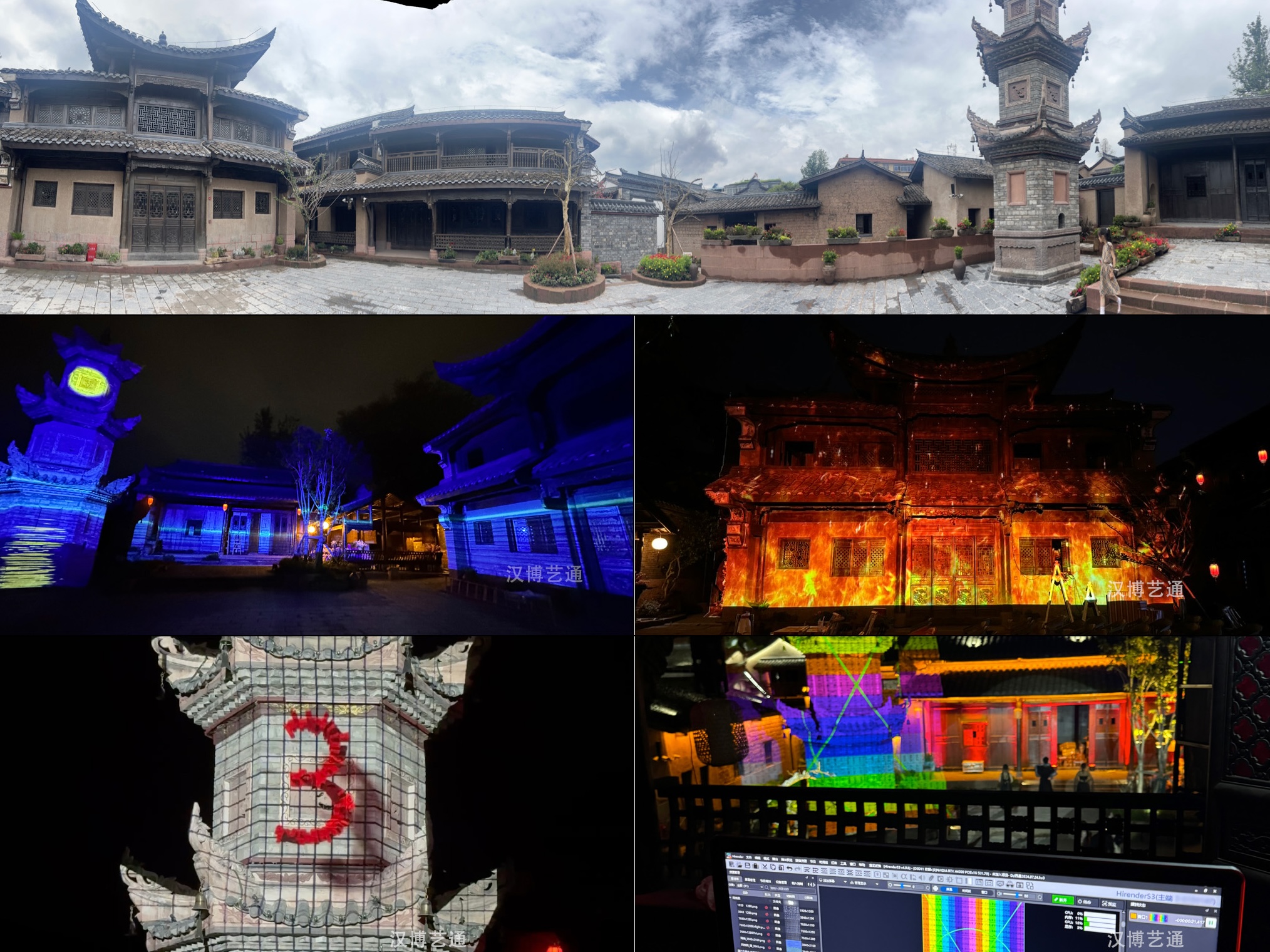

当夜幕降临,一座百年老建筑的外墙上突然“流淌”出流动的星河,转瞬又化作盛开的牡丹;不远处的广场上,水面倒映着与建筑投影同步变换的光影图案——这些让人分不清虚实的画面,分别来自建筑投影秀与光影秀。作为城市夜景的“两大主角”,它们虽同属光影艺术,却以不同的技术逻辑与美学表达,共同重塑着城市的夜间文化。

从技术原理看,建筑投影秀与光影秀的核心差异在哪?

建筑投影秀的核心是“载体适配”,即让投影内容与建筑本身的结构、材质深度绑定。它需要通过3D扫描获取建筑的精确轮廓、曲率与表面反射率数据,再通过算法调整投影画面的畸变与亮度分布,使内容像“长”在建筑上一样自然。例如,投射在弧形外墙上的人物,其肢体线条需与墙面的弧度完全契合;投射在砖石表面的历史场景,画面的明暗对比需与砖石的纹理走向一致。这种“依附于载体”的特性,让建筑投影秀更强调“在地性”——每一场投影都是为特定建筑量身定制的“视觉传记”。

而光影秀的技术重心则是“氛围营造”。它更注重通过光线的强弱、色彩的渐变、动态的节奏来调动观众的情绪。无论是水幕上的抽象光影流动,还是地面投影的几何图案变换,其核心是通过光的语言传递某种主题(如科技感、自然美或人文情怀)。例如,一场以“环保”为主题的光影秀,可能会用绿色光带的流动模拟植被生长,用蓝色波纹的扩散表现海洋生态,让观众在视觉沉浸中感知环保理念。

简言之,建筑投影秀是“为建筑写传记”,依赖精准的空间适配;光影秀是“为空间写诗”,侧重情绪的氛围渲染。二者虽技术路径不同,但共同构成了城市夜景的“叙事双螺旋”。

未来,建筑投影秀与光影秀将如何升级城市夜景体验?

随着技术的迭代,二者的边界正在模糊,共同推动城市夜景从“视觉奇观”向“沉浸叙事”进化。

一方面,建筑投影秀正与AI生成式技术结合,实现“内容即场景”的创新。通过输入建筑的历史资料(如老照片、建筑图纸),AI能自动生成符合其风格的历史场景投影——比如百年石库门建筑上“重现”上世纪30年代的市井街景,现代写字楼外墙“浮现”未来科技的数字图腾。这种“历史与未来在建筑上对话”的投影秀,不仅能让老建筑“活”起来,更能成为城市的“文化会客厅”。

另一方面,光影秀正与交互技术深度融合,打造“可参与的夜景”。通过部署压力传感器、动作捕捉设备,光影秀可以根据观众的动作(如行走、挥手)实时调整画面——当观众站在特定区域时,脚下的光影会“生长”出花朵;当多人手拉手时,空中的光带会“编织”成彩虹。这种“人在景中,景随人动”的交互体验,让光影秀从“观看型”转向“参与型”,成为城市夜间的“社交催化剂”。

更值得关注的是,随着5G+8K传输技术、低延迟渲染算法的普及,建筑投影秀与光影秀的协同将更加流畅。例如,在一场大型城市光影节中,建筑投影秀可以与广场上的光影秀实时联动——建筑外墙的“时间之河”流动到某一节点时,地面投影的“星空”会同步绽放;观众在广场上的互动动作,又会触发建筑投影的新画面。这种“多维度、全场景”的光影叙事,或将重新定义“城市夜景”的内涵——它不再是单一的视觉装饰,而是一个能感知、会回应、有温度的“数字生命体”。

从技术驱动的创新到体验逻辑的重构,建筑投影秀与光影秀正以各自的独特性,共同绘制着城市夜景的未来图景。它们不仅是光与影的艺术,更是文化传承的载体、科技应用的试验场,以及人与城市情感连接的纽带。当夜幕再次降临时,那些在建筑上“生长”的画面与在空气中“流动”的光影,或许会让我们更深刻地理解:城市的魅力,不仅在白天的繁华,更在夜晚的“光影叙事”中悄然生长。