在舞台艺术的舞台上,“真实”与“虚幻”的边界正被投影技术不断打破。从早期的平面幕布背景,到如今能让演员“悬浮”于虚空中的3D全息影像,舞台投影的进化史,本质上是人类对“空间叙事”能力的持续突破。本文将拆解舞台投影的基础实现逻辑,并深入解析3D全息投影的核心原理,带您看懂这场“让光作画”的舞台魔法。

一、舞台投影的基础实现:从“投”到“显”的技术链条

无论何种类型的舞台投影,其核心都是“将影像精准投射到特定空间,并与舞台表演融合”。这一过程可拆解为三个关键步骤:

1. 设备层:投影介质的选择

舞台投影的“画布”决定了最终的视觉效果。常见的投影介质包括:

· 白幕/玻珠幕:最传统的平面介质,适合常规背景投影,成本较低但立体感弱;

· 金属幕:通过表面涂层增强光线反射,适合高亮度场景(如户外演出);

· 纱幕/雾幕:透明或半透明介质,利用光线散射实现虚实叠加(如前文提到的纱幕投影);

· 定制化曲面幕:为3D Mapping等技术设计的弧形、球形幕布,适配复杂空间投影。

2. 内容层:影像的定制与处理

舞台投影的内容需与演出主题深度绑定。制作方需通过3D建模、动态捕捉等技术生成适配画面的素材,并通过边缘融合软件消除多台投影仪拼接的画面接缝,确保视觉连贯性。例如,一场山水主题的舞台剧,其投影内容需包含动态的云雾流动、水流波纹等细节,这些均需通过AE(After Effects)等软件逐帧调试。

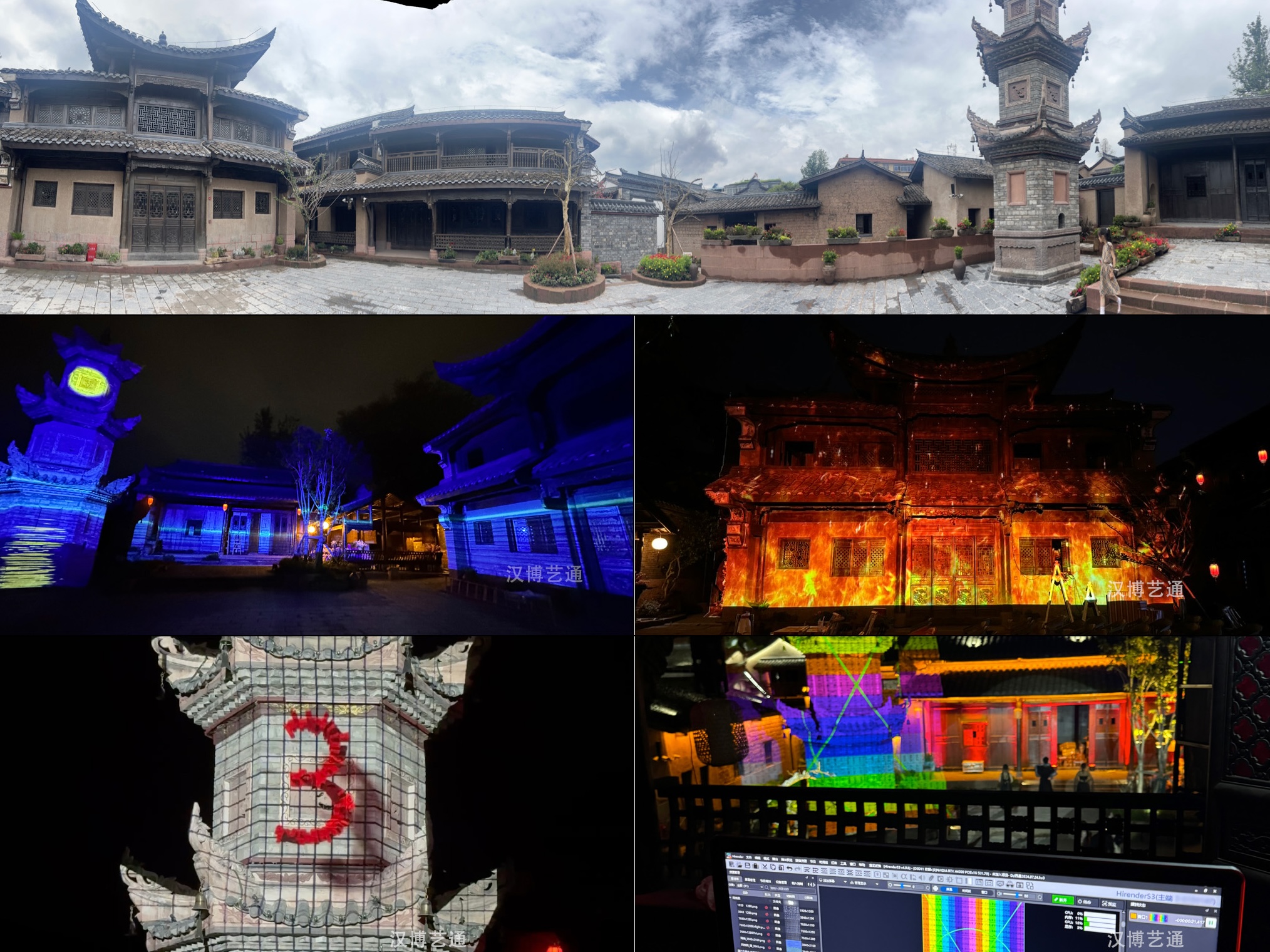

3. 校准层:空间与画面的精准匹配

投影设备与舞台空间的“校准”是决定效果的关键。技术人员需使用激光测距仪、3D扫描仪等工具,测量舞台的尺寸、弧度、高度等参数,并通过几何校正算法调整投影画面,确保影像与舞台物理空间完全贴合。例如,在3D Mapping项目中,若投影对象是一尊倾斜的雕塑,校准系统需计算出每台投影仪的投射角度与画面变形参数,最终让影像“长”在雕塑表面。

二、3D全息投影:让“虚像”有了“真实重量”

如果说传统投影是“把画面贴在舞台上”,那么3D全息投影则是“让画面真正存在于舞台空间中”。它通过模拟人眼观察真实物体的光场信息,让观众无需佩戴设备,就能看到具有深度、体积感的全息影像——这正是舞台全息技术的魅力所在。

其实现原理可概括为“光场重构+相位调制+空间编码”三大核心技术:

1. 光场重构:记录并复现物体的“完整光线信息”

人眼之所以能感知物体的立体感,是因为物体不同位置反射的光线进入双眼时存在视差(即左右眼看到的画面略有差异)。3D全息投影的核心,是完整记录物体反射的光场信息(包括亮度、颜色、相位、方向等),并通过技术手段在空间中复现这一光场。

传统摄影仅记录物体的二维投影,而全息摄影需通过激光干涉法记录光波的振幅与相位:一束激光直接照射物体(物光),另一束激光作为参考光,两束光在感光材料上干涉形成“全息图”。当用激光照射全息图时,原始光场会被还原,观众从不同角度观察,会看到物体不同侧面的细节,如同观察真实物体。

2. 相位调制:让“虚像”具备真实的深度感知

在舞台场景中,全息影像需与真人演员、舞台装置共存,因此需解决“虚实遮挡”问题——当演员伸手触碰全息影像时,观众应看到手“穿过”影像或“挡住”影像的效果。这依赖于相位调制技术:通过液晶空间光调制器(SLM)动态调整投影光波的相位,控制影像的传播路径,使其在空间中“真实存在”。

例如,某演唱会的全息歌手表演中,全息影像的相位被调整为“从舞台中心向四周发散”,当真人歌手走向影像时,光线折射会让观众直观感受到“歌手与影像擦肩而过”的真实互动。

3. 空间编码:对抗环境光的“干扰战争”

舞台环境中的自然光、灯光设备等会与全息投影的光场发生干涉,导致影像模糊或消失。为解决这一问题,工程师采用空间编码技术:将全息影像的光场信息编码为特定频率的“光学密码”,并通过滤光片、偏振片等元件过滤掉环境光中的干扰频率,仅保留目标光场的编码信息。

例如,某晚会的全息投影环节,舞台上方安装了窄带滤光片,仅允许632.8nm(氦氖激光波长)的光线通过,而其他波长的环境光被过滤,确保全息影像的清晰度。

三、舞台3D全息投影的实践挑战与突破

尽管技术日益成熟,3D全息投影在舞台中的应用仍面临三大挑战:

1. 设备成本与体积

高精度全息投影需使用激光器、空间光调制器等精密设备,单套系统成本常高达百万元,且体积庞大(需车载超净舱运输)。近年来,随着国产激光器与微机电系统(MEMS)的突破,小型化全息设备已进入市场,例如某国产品牌推出的“便携全息箱”,体积仅为传统设备的1/5,成本降低60%,已在中小型演出中普及。

2. 内容制作的复杂度

全息影像的内容需包含完整的光场信息,制作难度远超普通视频。目前,行业已开发出“3D扫描+AI生成”的高效流程:通过结构光扫描仪获取物体三维数据,再用AI算法补全光场细节,可将制作周期从数周缩短至数小时。例如,某舞剧的全息背景制作中,团队仅用3天便完成了10个虚拟场景的光场建模。

3. 观众视角的限制

理想的全息影像需在180°范围内保持清晰,但受限于现有技术,观众的最佳观看角度通常集中在±45°范围内。为解决这一问题,工程师采用“多视点投影+边缘融合”方案:在舞台周围布置多台投影仪,分别投射不同视角的全息影像,通过边缘融合技术消除视角切换时的画面断裂,实现“绕场观看”的效果。

结语:全息舞台,正在重新定义“现场”

从基础的平面投影到如今的全息幻象,舞台投影技术的每一次突破,都在拓展人类对“现场演出”的想象。3D全息投影的核心,不仅是“让影像立起来”,更是“让故事活起来”——它让观众与演员共享同一片“真实的光场”,让舞台从“观看的剧场”变为“参与的场域”。

随着AI生成光场、微型化激光设备等技术的成熟,未来的舞台或许会出现这样的场景:演员与全息角色共同起舞,观众站在任意位置都能看到最自然的立体画面,甚至通过手势与全息影像实时互动。而这一切,都始于我们对“光如何塑造空间”的持续追问。

对于舞台创作者而言,理解投影技术的底层逻辑(从设备校准到光场重构),才能更好地将技术转化为艺术语言——毕竟,所有炫目的投影效果,最终都是为了让观众更深刻地记住舞台上的故事。