在成都天府国际机场的穹顶下,一场名为《蜀道·云》的光影秀正悄然改变着旅客的认知:投影将古蜀道的险峻山崖“搬”至现代化航站楼,李白的诗句随飞鸟投影掠过钢架结构,蜀锦纹样在地面流动成导览路线。这场光影实验揭示了一个新趋势:光影秀不再是城市的装饰品,而是重构人、空间、文化关系的核心媒介。

一、空间重构:从物理容器到情感容器

光影秀通过技术手段,将城市空间转化为承载集体记忆的“情感容器”:

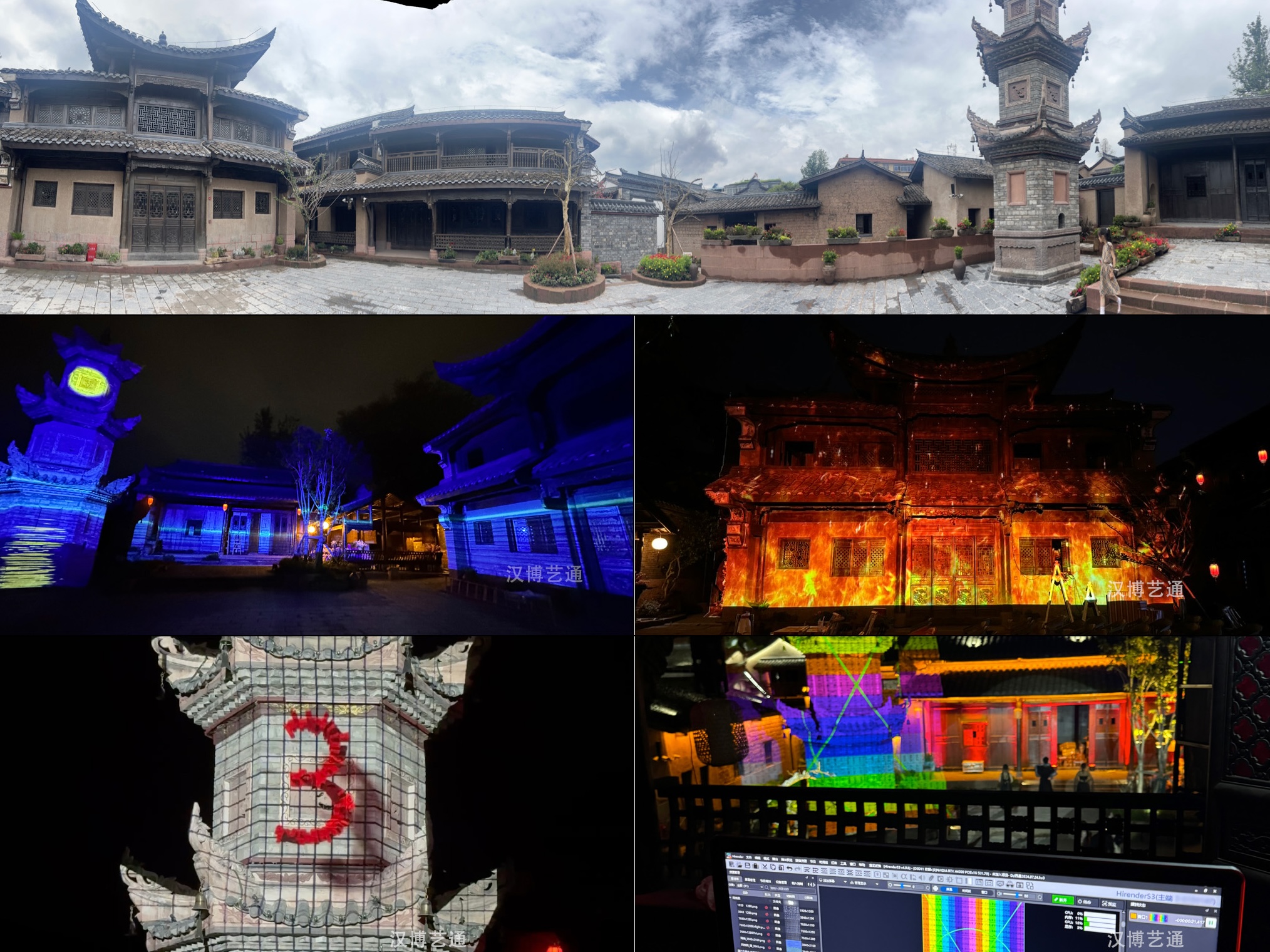

· 历史空间的当代转译

某百年火车站的光影秀中,投影将1909年的蒸汽机车“穿行”于现代候车大厅,铁轨化作数据流在地面流动,历史与现代的碰撞消解了新旧建筑的割裂感。

· 自然景观的叙事赋能

钱塘江畔的光影秀将潮汐规律转化为动态光带,江水涨落与投影节奏同步,观众在声光中感受“弄潮儿向涛头立”的豪情,自然景观由此升华为精神图腾。

· 商业空间的体验升维

某购物中心将中庭改造为“光影秘境”:地面投影引导顾客探索隐藏的“时空隧道”,墙面光影随购物车移动速度变化,消费行为被赋予游戏化体验,客单价提升40%。

二、文化解码:从符号提取到价值共创

光影秀的成功,在于其文化解码的深度与广度:

· 非遗的数字化新生

某苗族村寨的光影秀中,苗绣纹样通过激光投影“生长”在吊脚楼墙面,绣娘现场刺绣的动作被传感器捕捉,实时生成动态光影,传统技艺与现代科技达成“双向赋能”。

· 集体记忆的可视化

上海弄堂光影秀收集居民的老照片与口述史,通过AI生成技术将碎片化记忆拼接成动态影像。当投影中出现弄堂口消失的杂货店时,老人们驻足落泪,年轻人则通过扫码获取“记忆胶囊”——一段由AI复原的虚拟场景视频。

· 城市精神的符号提炼

深圳湾光影秀以“拓荒牛”雕塑为原点,用全息投影展现从渔村到科创中心的变迁。牛角化作数据流冲破天际,地面投影中“深漂”群体的奋斗故事以粒子形式汇聚,将城市精神具象化为可感知的视觉史诗。

三、生态闭环:从单点引爆到系统生长

可持续的光影秀生态需构建“技术-内容-运营”闭环:

1. 技术普惠化

国产激光投影设备成本下降60%,使中小型光影秀项目投资门槛从3000万降至500万。

2. 内容模块化

开发“光影元件库”,包含10万+可复用的文化符号(如青铜纹样、敦煌色卡)。某景区仅需组合3个元件,即可生成定制化光影内容,制作周期从3个月缩短至7天。

3. 运营可持续化

引入“光影积分”体系:观众通过参与互动、分享内容获取积分,可兑换实体文创或虚拟数字藏品。某项目通过此模式实现用户月活增长300%,内容UGC产出量超10万条。

结语:光影秀是城市的“第二张面孔”

它既展现着技术的前沿锋芒,又沉淀着文化的厚重肌理。当我们在光影中与城市对话,本质上是在探索“何为美好人居”的答案。未来的光影秀或将突破物理边界——通过脑机接口,让视障者“看见”光影故事;通过气候模拟,让沙漠绽放虚拟绿洲。这场由光影驱动的城市进化论,终将证明:最伟大的技术,永远是为人性服务的艺术。