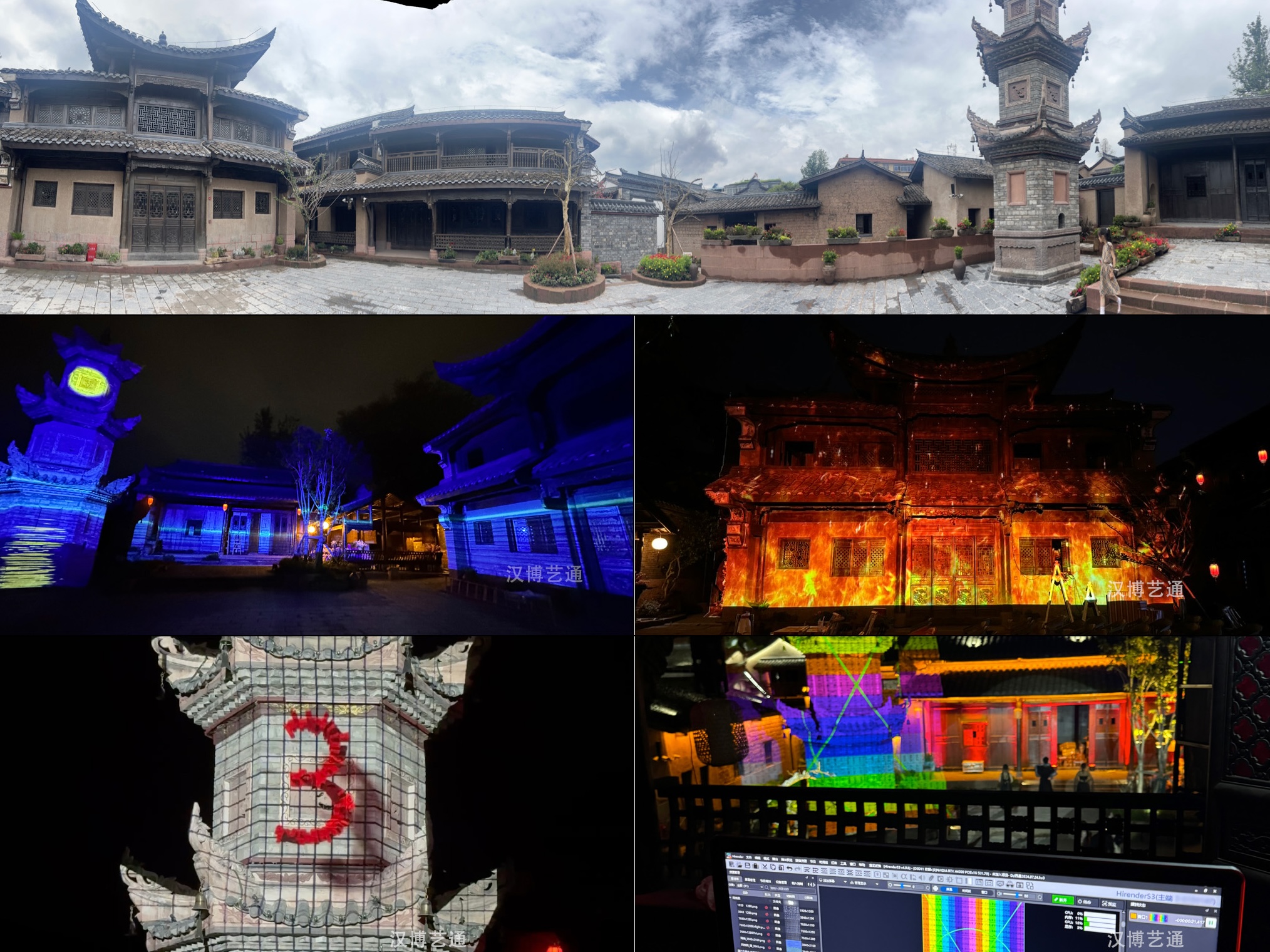

在泉州蟳埔村的渔村巷弄里,一场名为《海丝遗韵》的光影秀正在改写乡村旅游的逻辑:投影将百年蚝壳厝的斑驳墙面转化为“流动的海丝地图”——宋元的商船从墙缝里“驶出”,载着瓷器、茶叶驶向波斯湾;清代的渔民“爬上”投影的桅杆,撒网的动作与真实的浪涛声同步。这场秀让原本冷清的古村周末客流量提升300%,更让“蟳埔女”的簪花围技艺通过光影“活”进了年轻人的朋友圈。本文将从文旅场景的需求出发,解析光影秀如何实现“流量-文化-经济”的三重价值。

一、文旅场景的核心痛点:如何让“静态遗产”产生“动态吸引力”?

传统文旅依赖“景点+讲解”的线性模式,但年轻游客(占比超60%)更追求“可参与、可传播、可记忆”的体验。光影秀的价值在于解决了三大痛点:

· 文化“看不见”:古村的蚝壳厝、南洋骑楼等建筑虽承载历史,但普通游客难以理解其背后的航海文化、侨乡故事。光影秀通过“建筑变屏幕”,将文字史料转化为动态画面(如用投影复原“涨潮时渔船归港”的场景)。

· 体验“同质化”:全国90%的古村景区提供“吃农家菜+拍土楼”的标准化服务。光影秀通过“一村一策”的定制内容(如蟳埔村聚焦“海丝贸易”,培田古村聚焦“闽西耕读”),形成差异化竞争力。

· 传播“碎片化”:游客拍照发朋友圈,但缺乏“记忆锚点”。光影秀通过“打卡点设计”(如在投影墙设置AR扫码点,生成“我在蟳埔村当一日渔民”的数字明信片),推动UGC(用户生成内容)传播,相关话题在小红书播放量超5000万次。

二、成功要素:从“技术堆砌”到“文化转译”的三大关键

1. 内容“在地化”:需深度挖掘本地文化基因。例如,某古镇的光影秀放弃了“全国通用”的古代战争场景,转而聚焦“本地茶商的百年兴衰”——投影中“茶箱上的商号”“茶工的记账本”均为真实历史资料复原,游客的“代入感”评分提升58%。

2. 技术“适配性”:根据场景选择设备。例如,古村巷弄空间狭窄,需使用短焦投影机(投射比0.4:1)避免画面畸变;海边景区需选择防水防尘机型(IP65防护等级),应对盐雾腐蚀。

3. 运营“可持续”:通过“内容迭代+衍生开发”延长生命周期。某景区每季度更新投影主题(春季“采茶季”、夏季“渔获节”),并推出“光影秀+民宿”“光影秀+手作”的套餐,二次消费占比从15%提升至35%。

三、行业趋势:从“单点引爆”到“系统生长”的生态构建

随着元宇宙技术的渗透,光影秀正从“独立演出”进化为“文旅生态入口”。例如,某景区推出的“数字孪生古村”项目:

· 游客通过VR眼镜进入虚拟古村,可提前“预览”光影秀的每个场景;

· 现实中的投影秀与虚拟场景数据互通(如虚拟场景中“渔船归港”的时间,与现实中潮汐时间同步);

· 虚拟场景中“收集”的虚拟道具(如宋代铜钱)可兑换现实中的文创产品。

结语:光影秀的本质,是用技术为文旅场景“安装”一个“情感转换器”。它不仅能让文化遗产“被看见”,更能让游客“被感动”——当投影中的“祖先”与现实的“我”在光影中相遇,文化的传承便从“被动接受”变成了“主动参与”。