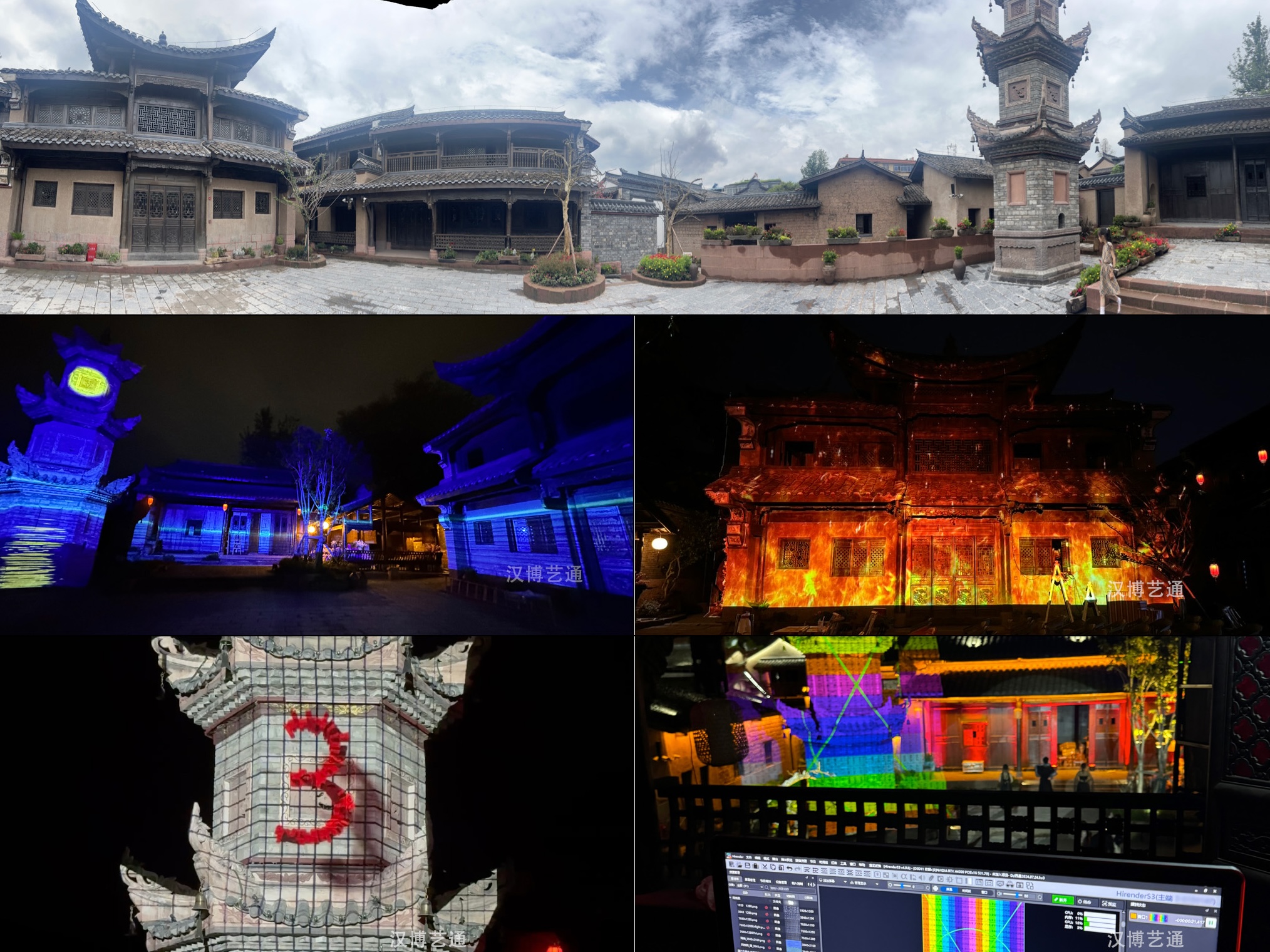

在杭州宋城景区的《宋韵今辉》投影秀现场,观众站在12米高的《清明上河图》光影幕墙前,画面中“虹桥”上的商队突然“停驻”——驼铃声渐起,虚拟的宋代商贩竟“探出头”朝观众作揖。这不是电影特效,而是现代投影秀通过三维建模+动态渲染技术实现的“虚实共生”场景。本文将从技术底层逻辑出发,解析投影秀如何用数字工具重构视觉表达。

一、三维建模:让建筑“开口”的第一步

投影秀的核心是“让静态空间讲故事”,而三维建模是这一过程的“语言翻译器”。其技术流程可分为三步:

1. 数据采集:使用三维激光扫描仪(精度0.1mm)对建筑立面进行全尺寸扫描,获取墙面曲率、材质反射率、门窗位置等物理参数。例如,针对青砖墙需记录砖块缝隙的深度(影响投影光斑的模糊度),针对玻璃幕墙需测量反光率(决定投影亮度的衰减系数)。

2. 模型构建:将扫描数据导入3D建模软件(如3ds Max、Blender),生成包含“几何结构+物理属性”的数字孪生模型。例如,某古城墙的模型需标注“明代砖”与“清代修补砖”的色差(ΔE=8),确保投影时新旧部分的色彩过渡自然。

3. 参数校准:通过投影机自带的“色彩校准系统”(如NEC的ColorEdge)匹配模型与真实环境的色温(±50K)、亮度(±10%),避免“虚拟画面与真实建筑有色差”的硬伤。

二、动态渲染:让画面“活”起来的关键技术

静态建模仅能还原建筑的“骨架”,动态渲染则赋予其“灵魂”。当前主流技术路线包括:

· 实时渲染引擎:基于Unreal Engine 5或Unity,通过GPU加速实现画面的逐帧计算。例如,某水乐园投影秀中,“水流”画面的帧率需达到120fps(普通视频仅30fps),才能模拟“浪花飞溅”的动态细节。

· 物理模拟算法:通过光线追踪(Ray Tracing)技术模拟真实光照效果。例如,当投影画面中出现“夕阳照射下的飞檐”时,算法需计算阳光的角度(与真实时间同步)、材质的漫反射率(青瓦的反射率约35%),确保投影光线的角度与强度与现实一致。

· 多源数据融合:结合IoT传感器(如温湿度传感器、光照传感器)实时调整画面参数。某博物馆的光影秀中,当室内湿度超过60%时,投影会自动降低“水渍”画面的饱和度,避免与真实墙面的霉斑混淆。

三、技术价值:从“视觉奇观”到“文化叙事”的升级

三维建模与动态渲染的结合,让投影秀从“炫技表演”进化为“文化载体”。例如,西安《大唐不夜城》的“盛唐密盒”投影秀中:

· 三维建模精准还原了大雁塔的斗拱结构(误差≤2mm);

· 动态渲染模拟了唐代“灯树千光照”的场景(通过HSL色彩模式调整,将现代LED的冷白光转化为暖黄光);

· 最终呈现的“虚拟仕女”与“真实游客”的互动画面,让历史场景的“沉浸感”评分提升42%(据景区游客调研数据)。

结语:投影秀的技术本质,是用数字工具“翻译”建筑的语言、历史的记忆。随着AI生成建模(AIGC)与实时渲染技术的融合,未来的投影秀或将突破“预设画面”的限制——观众的一个眼神、一次触碰,都可能触发画面的“自主进化”。但无论技术如何迭代,“让建筑会说话”的核心,始终是对“人”与“空间”关系的深度理解。