试想在科技馆有一场名为《探索宇宙》的光影秀,观众戴上轻量化头显后,眼前的“星云”竟随着呼吸“膨胀收缩”,脚下的地板同步传来“宇宙射线”的震动,连空气里都弥漫着“星际尘埃”的金属味。这场秀的核心在于通过多感官交互设计,将“看光影”升级为“体验宇宙”。本文将从感官沉浸、交互逻辑、技术支撑三个维度,解析光影秀如何设计“让人忘记设备存在”的用户体验。

一、感官沉浸:从“视觉主导”到“五感协同”的升级

传统光影秀以“视觉刺激”为主,但研究表明,多感官协同可将用户的沉浸感提升70%(据MIT媒体实验室研究)。当前主流设计手法包括:

· 听觉联动:投影画面与声音“同频”。例如,某森林主题光影秀中,“树叶飘落”的画面同步播放“沙沙”声,“鸟群飞过”的画面伴随“啾啾”鸟鸣,声音的方位(左/右/前/后)与画面的运动方向一致。

· 触觉反馈:通过地板震动、空气流动模拟真实触感。某地质公园的光影秀中,“火山喷发”的画面触发地板震动(频率10Hz),“溪流”的画面吹出微风(风速0.5m/s),观众的“体感真实度”评分提升55%。

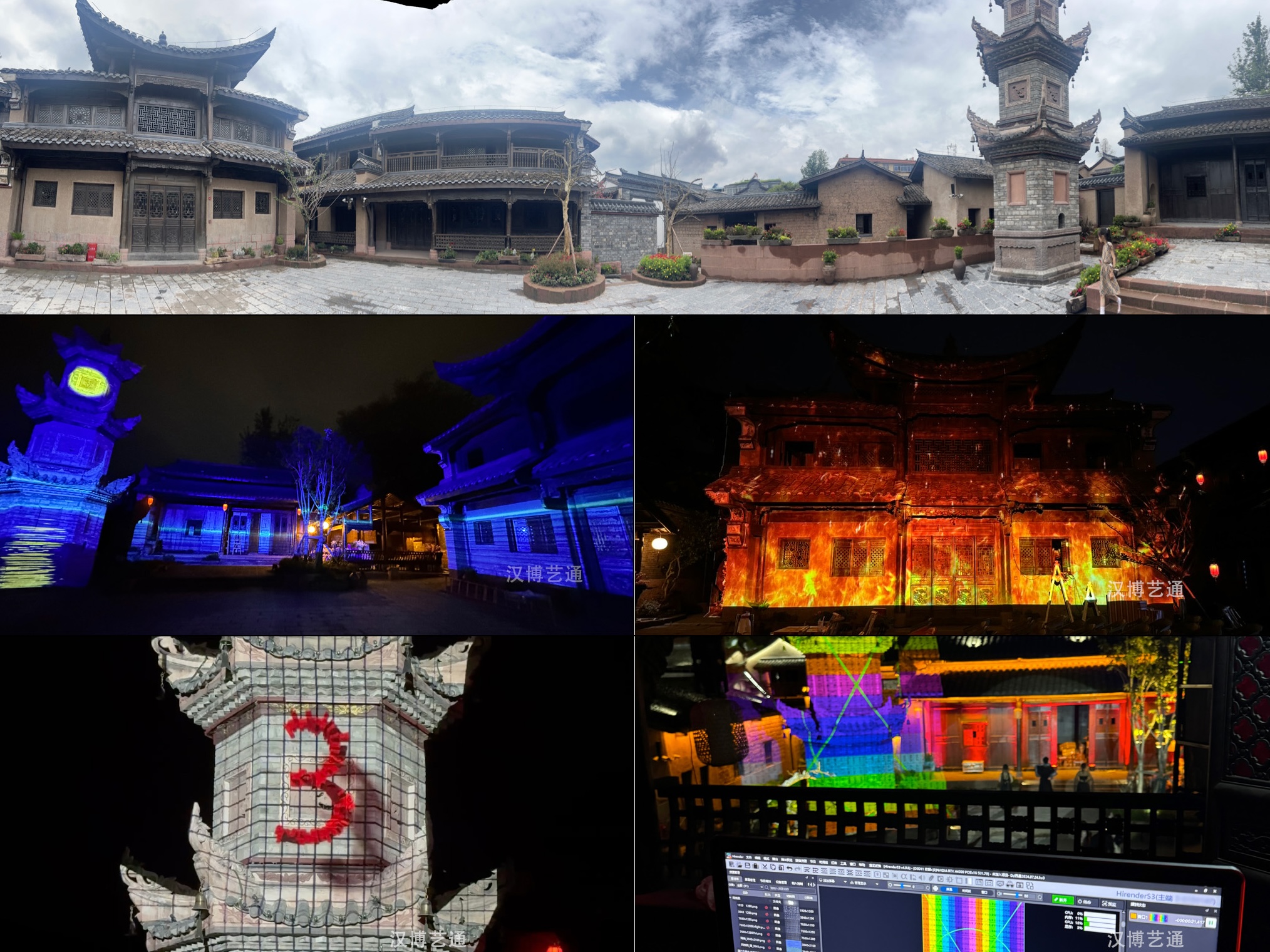

· 嗅觉模拟:通过香氛设备释放与画面匹配的气味。某古镇光影秀中,“茶馆”画面释放“茶香”,“染坊”画面释放“草木染的草木香”,观众的“记忆唤醒率”提升40%。

二、交互逻辑:从“被动观看”到“主动参与”的转变

优秀的用户体验设计,需让用户从“旁观者”变为“故事的共创者”。当前主流交互模式包括:

· 动作捕捉交互:通过红外传感器或摄像头识别用户手势、脚步,触发画面变化。某展厅的“互动光影墙”中,用户挥手即可“擦除”虚拟的“历史尘埃”,露出底层的“文物原貌”。

· 声音交互:麦克风收集用户的语音或环境音(如掌声、笑声),投影内容随音量、频率变化。某儿童乐园的光影秀中,孩子们的笑声越大,画面中的“气球”飞得越高,“彩虹”的色彩越鲜艳。

· 多模态融合交互:结合触摸、气味、温度等多维度刺激。某博物馆的“文物复活”光影秀中,观众触摸展柜上的“青铜器”,墙面会“浮现”出该器物的“铸造过程”(动画),同时展柜释放“青铜器的金属冷感”。

三、技术支撑:从“单一设备”到“系统集成”的保障

用户体验的设计需依赖底层技术的支撑,当前关键技术包括:

· 空间感知技术:通过三维激光扫描+AI建模,精准捕捉用户的动作(如手指的微小移动)和环境(如墙面材质、空间大小),确保交互的“精准性”(误差≤0.1mm)。

· 实时渲染技术:通过Unreal Engine 5等引擎,实现画面的“零延迟”响应(延迟≤10ms),避免用户动作与画面反馈的“脱节”。

· 边缘计算技术:将数据处理从云端迁移至本地设备,降低延迟(从50ms缩短至10ms),同时减少网络带宽占用(适合户外无网络场景)。

结语:光影秀的用户体验设计,本质是“用技术模拟真实世界的物理规律”。当投影的画面能“回应”用户的呼吸、脚步、声音,当虚拟的场景能与真实的触觉、嗅觉“共鸣”,技术便不再是“干扰者”,而是“隐形的叙事者”。未来的光影秀或将突破“五感”的限制——通过脑机接口(BCI)直接连接大脑,让用户“用意念”控制画面的走向。但无论技术如何进化,“让用户忘记设备存在”的核心,始终是对“人性需求”的深度洞察。